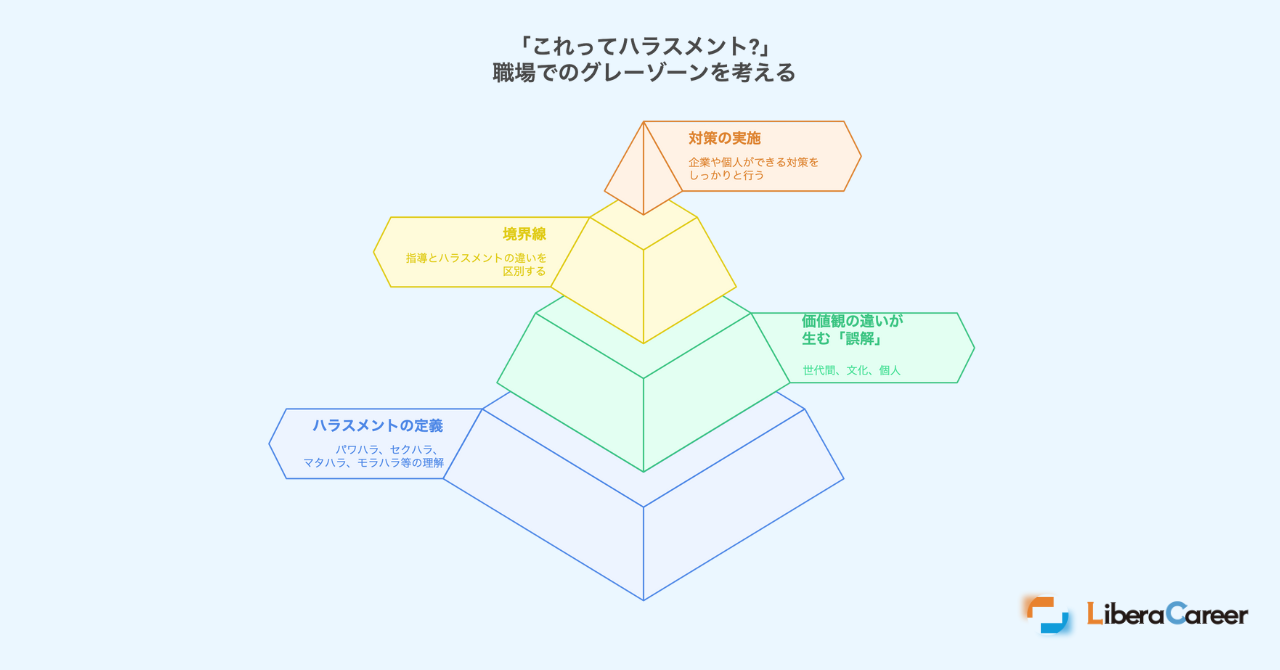

職場のハラスメント問題は年々注目を集めています。

しかし、実際に「これってハラスメントなの?」と迷う場面も多いのが現実です。

「上司の指導が厳しい」「軽い冗談のつもりだった」「飲み会の誘いを断ったら評価が下がった」

――こうしたケースはハラスメントに当たるのでしょうか?

例えば、パワーハラスメントについては、そもそも類型が決められていますが、だとしても、どの行為がどれに当てはまるのか、それともその行為は類型に当てはまるのかが分かりづらく感じる方は多いです。

本記事では、ハラスメントのグレーゾーンについて、キャリアコンサルタントの視点から詳しく掘り下げます。

1. ハラスメントの定義とグレーゾーンとは?

ハラスメントとは、相手に対して不快な言動を繰り返し、精神的・身体的な負担を与えることを指します。

主に以下のような種類があります。

- パワーハラスメント(パワハラ):職務上の優位性を利用して、部下や同僚に精神的・身体的な苦痛を与える行為。

- セクシュアルハラスメント(セクハラ):性的な言動や行為によって相手を不快にさせるもの。

- マタニティハラスメント(マタハラ):妊娠・出産・育児に関する差別的な扱いや不利益な言動。

- モラルハラスメント(モラハラ):精神的な攻撃や無視、陰口などの心理的虐待。

グレーゾーンとは、「受け手によってハラスメントと感じるかどうかが異なる」ケースを指します。

例えば、以下のようなケースが該当します。

- 上司が部下の業務ミスを厳しく指摘 → 指導かパワハラか?

- 飲み会の参加を強く勧める → 交流か強制か?

- 冗談で体型や服装についてコメント → 軽口かセクハラか?

2. 価値観の違いが生む「誤解」

ハラスメントの判断は、価値観や世代の違いによっても変わります。

価値観のギャップ

① 世代間ギャップ

- 「自分たちの時代はこれくらい普通だった」という考え方は危険。

- 例えば、「飲み会に行かないと人間関係が築けない」と考える上司と、「プライベートの時間を優先したい」と思う若手社員の間にギャップが生まれる。

② 文化・組織の違い

- 体育会系の職場では「気合と根性」が重視される傾向があるが、他の業界ではハラスメントとされることも。

- 会社ごとのルールや文化の違いがトラブルを生むことも。

③ 個人の感受性

- ある人にとっては気にならない発言も、別の人には大きなストレスになる。

- 「冗談のつもりだった」が通用しないケースが増えている。

3. 「指導」と「ハラスメント」の境界線

職場では上司が部下を指導する場面が多くあります。しかし、その指導がハラスメントになってしまう場合があります。

境界線を見極めるポイント

| 指導 | ハラスメント | |

|---|---|---|

| 目的 | 成長を促す | 相手を貶める |

| 言葉遣い | 丁寧で論理的 | 感情的で攻撃的 |

| 方法 | 冷静に伝える | 大声で怒鳴る・人格を否定 |

| 継続性 | 必要な範囲で | 長期間にわたり執拗に |

例えば、

- 「次回からはこうした方がいいよ」と具体的なアドバイスをする → 指導

- 「お前は使えない」「やる気あるの?」と感情的に叱責する → ハラスメント

このように、「指導」と「ハラスメント」には明確な違いがあります。

4. 企業や個人ができる対策

企業ができる対策

- 定期的なハラスメント研修の実施

- 全社員を対象に、定期的にハラスメントの基礎知識や対処法、近年の事件など事例を紹介し、学ぶ機会を設ける。

- 全社員を対象に、定期的にハラスメントの基礎知識や対処法、近年の事件など事例を紹介し、学ぶ機会を設ける。

- 相談窓口の設置

- 被害者が安心して相談できる窓口を作る。

- 被害者が安心して相談できる窓口を作る。

- ハラスメント防止のガイドライン作成

- 会社のトップからハラスメントに対して毅然と対応する旨を伝えていただいたうえで、社内でのルールを明確にし、どこまでが許容範囲かを示す。

個人ができる対策

- 「受け手の感じ方」を意識する

- 自分が良かれと思った言動が相手にとってどう受け取られるかを考える。

- 自分が良かれと思った言動が相手にとってどう受け取られるかを考える。

- 違和感を覚えたらすぐ相談する

- 一人で抱え込まず、信頼できる上司や相談窓口に相談する。

- 一人で抱え込まず、信頼できる上司や相談窓口に相談する。

- 毅然とした態度で対処する

- 「それは不快なのでやめてください」と明確に伝える。

5. まとめ

ハラスメントのグレーゾーンは、世代・価値観・文化の違いから生じることが多く、「相手がどう受け取るか」が重要になります。

- 指導とハラスメントの違いを理解する

- 相手の感じ方を尊重する

- 職場全体でルールを作り、環境を整える

こうした意識を持つことで、ハラスメントを未然に防ぎ、より良い職場環境を築くことができます。

「これってハラスメント?」と迷ったときは、一度立ち止まって、この記事のポイントを振り返ってみてください。

「これってハラスメント?」と迷ったとき、適切な対応をとることが重要です。

リベラキャリアでは、職場でのハラスメント防止に関する研修や、管理職向けの指導方法のサポートも行っています。

ハラスメントは、受け手の感じ方や価値観の違いによって判断が分かれることが多いため、企業としての方針を明確にし、職場全体で共通認識を持つことが大切です。

「自社でハラスメント研修を実施したい」「指導とハラスメントの違いを明確にしたい」 という企業様は、ぜひご相談ください。

コメント